近日,我院2025年第10期(总420期)“水产讲坛”在水产楼A座105报告厅举行,特邀张家松研究员作专题学术报告,报告题目为“中国对虾工业化养殖现状和展望”。张家松研究员详细介绍了中国养殖对虾现状与工业化趋势、国外工厂化对虾养殖情况、我国工厂化养殖对虾情况、小棚养殖技术等内容。

张家松研究员作报告

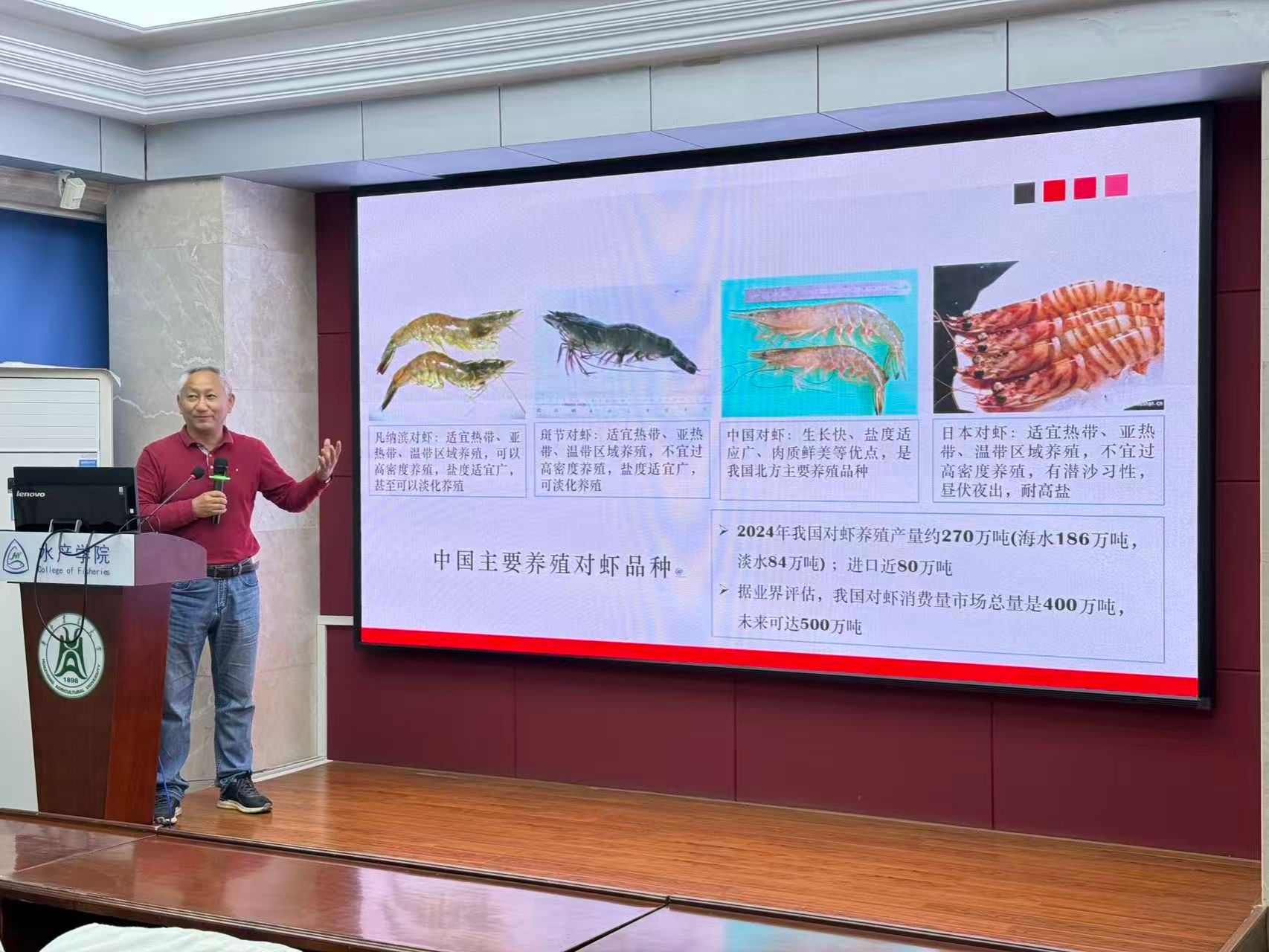

报告开篇,张家松研究员用详实数据勾勒出我国对虾养殖的产业图景。2024 年我国对虾养殖产量约270万吨,其中海水养殖186万吨、淡水养殖84万吨,同时年度进口量近80万吨。当前我国对虾消费市场总值已达400万吨,业界预测未来有望攀升至500万吨,巨大的市场需求让对虾养殖成为水产科学领域的核心研究热点。

在品种与模式方面,张家松研究员介绍,我国对虾主要养殖品种包括凡纳滨对虾、斑节对虾、中国对虾、日本对虾等,养殖模式涵盖粗养、半精养、精养及混养,目前以半精养模式为主导。但产业发展中面临突出问题:对虾对饲料中氮的利用率不足30%,超70%的氮会排泄至水体,导致池塘氮浓度仅需5~6天就会累积至2mg/L的危险水平;粗养池塘中作为重要饵料和增氧来源的藻类,其活性受光照限制,夜晚或阴天时生长会受抑制,且密度增加后会因相互遮阴进一步限制增殖。

针对产业痛点,张家松研究员分享了解决该问题的关键技术。在有限或零水交换养殖系统中,通过添加有机碳源可促使异养细菌快速繁殖,这些微生物能高效转化利用残饵、粪便及无机氮等营养物质,在适宜养殖条件下与水体中悬浮有机颗粒絮凝形成生物絮团。通过提高投入C/N,既能促进异养细菌增殖,又能有效控制氨氮浓度,为对虾生长营造稳定环境。

在水质管理方面,他给出了具体调控方案:养殖前期可按饲料投喂量的50%~100%添加糖蜜、红糖、淀粉等碳源,通过调控C/N促进异养菌增殖;整个养殖期间,需定期测定水体碱度和pH值,按测定值调整碳酸氢钠、生石灰水等的添加量,精准调控亚硝酸盐浓度。

张家松研究员介绍中国主要养殖对虾品种

张家松研究员还重点介绍了团队研发的封闭式工厂化循环水养殖系统。该系统以生物絮团水处理技术为核心,节水率高达90%,依托三阶段跑道式养殖池实现序批式分级养殖,成功突破气候限制,达成全年连续生产,年产对虾可达7批。通过水质实时监控与预警系统,能及时掌握养殖厂环境动态,配套的尾排水生态处理系统则实现了水资源循环利用,为对虾机体微环境调控提供了健康保障。

讲座后半段,张家松研究员深入解读了生物絮团技术的核心优势。该技术通过添加有机碳源促进异养细菌生长,可快速降解水中氨氮和亚硝酸盐,且不受光照条件约束,完美解决了藻类依赖光照的局限性。同时,生物絮团中的颗粒物可被对虾摄食,为其提供额外营养补充,实现了营养物质的循环利用。经过大量研究与生产实践,团队已总结出适合不同养殖系统的碳源投放比例,为该技术的规模化推广应用提供了坚实的科学依据。

此外,他还介绍了国内外典型养殖系统案例,国外包括美国德州生物絮团养虾系统、比利时生物絮团养虾系统等,国内则有浙江舟山室内养殖对虾系统、南通小棚养殖对虾系统等,为在场师生提供了丰富的产业参考样本。

在场同学提问

本次“水产讲坛”吸引了众多师生前来聆听,现场气氛热烈,互动频繁。张家松研究员对师生提出的问题进行了耐心的解答。

【背景资料】

张家松(1971-),研究员,博士生导师,中国水产科学研究院南海水产研究所渔业工程研究室主任。致力于研发与创制渔业陆基工厂化智能养殖设施装备,解析养殖系统环境变化规律,探索养殖生物与环境互作机理以及抗应激健康养殖技术。曾主持科技部“十二五”科技支撑计划、中国博士后基金和广东省自然科学基金等多项国家和省部级课题,以第一作者或通讯作者发表相关论文132篇(其中SCI和EI论文74篇,IF>200,JCR一区33篇)。获权专利45件(其中发明专利18件,实用新型专利27件),软件著作权11件。出版专著8部。先后获得各级奖励20余项。入选2025年和2024年“全球前2%顶尖科学家榜单”。